El precio del saber libre

El autodidactismo frente al adoctrinamiento en la educación formal

Estamos en septiembre de 2025, en España, y el debate sobre el futuro de la educación se enciende de nuevo 🔥. Hablar de autodidactismo hoy es hablar de una grieta en los muros de la enseñanza oficial. La pregunta que late en el aire es incómoda: ¿realmente aprendemos a pensar en las aulas o nos entrenan para repetir el guion de quien dicta cátedra?

Lo que se nos vende como formación crítica, muchas veces es un eco domesticado de corrientes ideológicas. Frente a eso, el autodidactismo aparece no como una moda marginal, sino como un antídoto frente al adoctrinamiento educativo, un camino duro pero liberador, donde la curiosidad manda y no la consigna del día.

La sombra ideológica de las universidades españolas

Hace tiempo descubrí algo que parecía más un secreto a voces que un hallazgo: en muchas facultades españolas la política se mete hasta en el examen de Historia. No es exageración. Según datos de la Fundación CEU-CEFAS, un 85,6% de estudiantes de izquierda muestra sesgos evidentes en la interpretación de hechos históricos, y más de la mitad de los matriculados en universidades públicas comparten esa tendencia.

El caso de la Universidad de Barcelona fue tan escandaloso que acabó en los tribunales, condenada por adherirse institucionalmente a manifiestos separatistas. Y si uno se asoma a los pasillos de la Complutense, no faltan testimonios de alumnos que aseguran que de veinte temas de Historia, catorce se los lleva la Unión Soviética. ¿De verdad es eso neutralidad académica?

Estos patrones quedan recogidos en el documento casos de sesgo en universidades españolas, que dibuja con frialdad estadística lo que para muchos alumnos es ya una experiencia cotidiana.

«La universidad debía ser un templo del pensamiento; se convirtió en capilla de dogmas.»

El cansancio del modelo tradicional

Sentarse en un aula universitaria hoy no dista mucho de ser un espectador pasivo en una película que no elegiste. Los estudios señalan que entre el 90 y el 95% de la población mundial no sabe pensar adecuadamente, resultado directo de un sistema que premia la memorización y castiga la creatividad. Es la pedagogía del papagayo: repetir hasta aprobar.

Ese modelo produce alumnos dóciles, no pensadores. Se impone la misma dieta educativa a todos, aunque cada mente tenga hambre distinta. La desconexión con la realidad es brutal: toneladas de teoría para apenas un puñado de práctica. Se sigue educando a los jóvenes con fórmulas del pasado, como si el mundo siguiera quieto en blanco y negro, cuando afuera todo cambia a velocidad digital.

Lo que el autodidactismo tiene y la escuela no

Aquí entra en juego el aprendizaje autodidacta, que no pide permiso a nadie. Su primera virtud es evidente: desarrolla un pensamiento crítico genuino, porque la brújula no la marca un profesor, sino la propia curiosidad. No se trata de responder lo que esperan de ti, sino de formular la pregunta correcta.

Además, es flexible. Estudias cuando quieres, lo que quieres y como quieres. Esa personalización contrasta con el corsé de horarios y currículos que encadenan la educación formal. No hay obligación de tragarse materias enteras que nada tienen que ver con tu vocación.

El motor tampoco es la nota final, sino la motivación intrínseca. Uno aprende porque le apasiona el tema, no porque un profesor lo amenace con un suspenso. Y de esa pasión nace la disciplina: la metacognición, como dicen los expertos. Planificación, autoevaluación, constancia. Un autodidacta aprende a ser su propio maestro.

Todos esos beneficios están recopilados en el archivo ventajas del aprendizaje autodidacta, que desglosa cómo la motivación, la personalización y la autorregulación superan ampliamente a la rigidez del sistema formal.

«El saber impuesto cansa; el saber buscado, embriaga.»

Genios sin escuela: la evidencia histórica

No son teorías bonitas: la historia entera respalda al autodidactismo. Leonardo da Vinci, que nunca pisó una escuela formal como tal, se enseñó a escribir solo. Benjamin Franklin estudió apenas dos años, pero a los 23 ya dirigía su propia imprenta. Abraham Lincoln, con menos de un año de estudios, devoraba libros prestados hasta convertirse en presidente.

Thomas Edison aprendió más jugando con cables que en un pupitre. Y no hablemos de Stephen Hawking, que pese a su paso por la universidad, siempre reivindicó que su avance real vino de horas solitarias de estudio y reflexión.

La media histórica de estos grandes autodidactas muestra un patrón: empezaron jóvenes, alrededor de los 18 años, y lograron un impacto que los manuales de pedagogía jamás imaginaron. Una muestra de estos perfiles puede consultarse en autodidactas históricos exitosos.

El autodidactismo digital: la biblioteca infinita

Nunca antes fue tan fácil ser autodidacta. Si Leonardo hubiera tenido YouTube, quizá la Mona Lisa llevaría filtros de Instagram. Basta con abrir un buscador, entrar en un foro, ver un curso en línea. La red es hoy la mayor universidad del mundo, y encima sin matrículas abusivas ni burocracias que duermen al más paciente.

Lo digital rompe otra crítica habitual: la supuesta soledad del autodidacta. Hoy existen comunidades enteras, foros especializados, grupos de Discord y mentores que no te pedirán expediente académico, solo ganas de aprender. La socialización ya no es monopolio del aula.

«La verdadera universidad cabe en un bolsillo: un móvil con conexión.»

Cuando el título vale menos que la curiosidad

Las empresas lo saben. Cada vez buscan menos títulos y más competencias. Prefieren a alguien que aprenda una nueva herramienta en semanas a un licenciado que se queda anclado en lo que memorizó hace diez años. Esa es la gran ironía: el mercado laboral empieza a valorar más lo autodidacta que lo institucional.

Claro, siempre aparece el argumento de que sin estructura no hay rigor. Pero esa «falta» es la gran fuerza del autodidactismo. No hay un camino marcado, lo que obliga a inventar uno. Y en esa invención nacen conexiones que los programas oficiales jamás contemplan.

Lo que viene: aprender o extinguirse

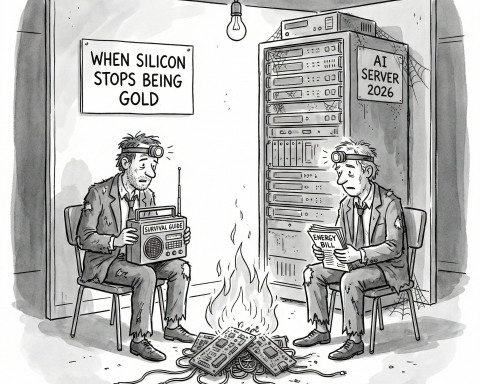

El futuro no perdona a los que esperan instrucciones. Con avances en inteligencia artificial, biotecnología y ciencia de datos, quien no sea capaz de aprender por sí mismo quedará obsoleto en meses. La universidad sigue empeñada en dar diplomas para trabajos que ya ni existen. El autodidacta, en cambio, ajusta su brújula cada día.

La diferencia es radical: el primero se gradúa para un mundo que ya se fue; el segundo se prepara para uno que aún no existe.

El autodidactismo como acto de libertad

Aquí está la clave final: el autodidactismo no es solo un método de estudio, es un gesto de libertad intelectual. En un sistema que muchas veces adoctrina más de lo que enseña, aprender por cuenta propia se convierte en resistencia. Una manera de romper cadenas invisibles y decidir qué entra en tu cabeza y qué no.

Johnny Zuri:

«El aula más peligrosa es la que no permite preguntas.»

Si Da Vinci, Lincoln, Franklin o Edison construyeron mundos nuevos sin títulos oficiales, ¿qué nos impide hoy hacerlo en la era de Google? El problema ya no es la falta de recursos, sino la falta de valentía.

¿Seguiremos confiando nuestro pensamiento a instituciones que a menudo actúan como templos ideológicos? ¿O nos atreveremos a tomar las riendas de nuestro propio aprendizaje? La respuesta, como siempre, no está en la universidad… está en la curiosidad de cada uno.